引言

2025年《智能建造发展行动计划》全面实施背景下,工程监理行业正经历"资质重塑+能力升级"的双重变革。住建部最新数据显示,截至2025年三季度,全国监理企业数量同比减少12%,但甲级资质企业占比提升至38%,行业集中度显著提高。本文将系统梳理现行监理资质体系,解读资质与智能建造能力的关联逻辑,为企业提供资质升级与业务转型的实战指南。

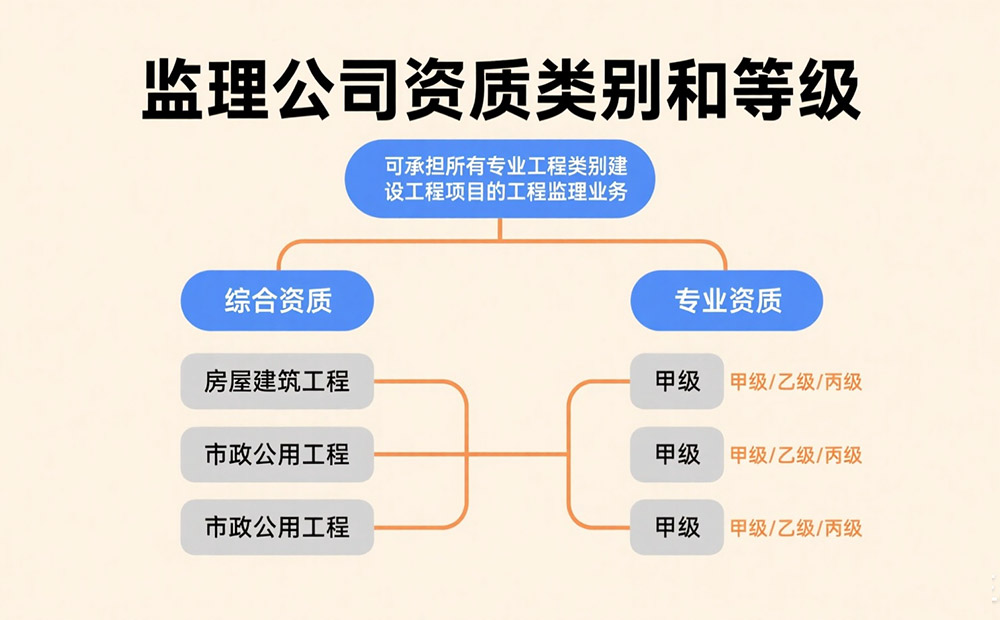

1. 综合资质:工程监理的"全能通行证"

· 适用范围:可承担各类房屋建筑、市政、公路、铁路等工程监理业务,2025年新增"智能建造系统集成"专项服务权限

· 核心要求:注册资本不低于6000万元,注册监理工程师不少于60人(其中一级注册建筑师、一级结构工程师各不少于5人)

· 配图建议:综合资质业务范围雷达图,标注智能建造、绿色建筑等新兴领域

2. 专业资质:14个领域的"精准深耕"

· 房屋建筑工程、市政公用工程等10个传统专业,新增"智能交通工程""新型基础设施工程"等4个专项资质

· 专业甲级可承担本专业各类工程,乙级限承担中型及以下规模项目(2025年取消丙级资质,原丙级企业需在2026年底前完成乙级升级)

· 配图建议:专业资质分类树状图,用不同颜色标注传统与新兴专业领域

3. 事务所资质:小型项目的"灵活选项"

· 限制条件:仅可承担三级以下规模工程监理,不得参与政府投资项目

· 转型机遇:2025年政策鼓励事务所资质企业转型为"全过程工程咨询小微工作室"

1. 甲级资质:智能建造的"入场券"

· 2025年新增要求:需配备BIM总监(持一级注册监理工程师+BIM应用能力认证),近3年完成不少于2个智能建造试点项目

· 业绩门槛:近5年累计监理合同额不低于6亿元,其中装配式建筑项目占比不低于30%

2. 乙级资质:区域市场的"主力军"

· 人员要求:注册监理工程师不少于15人,至少1人具备智能建造相关专业高级职称

· 业务升级:可承接造价5000万元以下的智能建筑监理,需接入省级工程监理数字化监管平台

3. 资质动态核查:"一票否决"红线

· 2025年重点核查:项目监理过程数字化记录完整度(要求100%线上留痕)、智能监测设备配备率(甲级需达80%以上)

· 配图建议:资质等级申报条件对比表,突出数字化能力指标

1. 智能建造倒逼资质升级

住建部2025年6月通知明确:"自2026年起,大型公建项目监理招标优先选择具备智能建造专项资质的企业"。某头部监理集团数据显示,其智能建造业务收入占比已从2023年的12%提升至2025年的41%。

2. 资质审批"秒批"时代来临

依托全国建筑市场监管公共服务平台,2025年实现甲级资质"线上审批+电子证照",审批时限压缩至15个工作日,企业可在线提交BIM应用案例等数字化证明材料。

3. 碳中和纳入资质考核

新修订《绿色建筑评价标准》要求,甲级监理企业需配备不少于3名注册绿色建筑工程师,近3年监理项目碳排放强度需低于行业基准值20%。

1. 诊断评估:对照《2025版监理资质标准》制作"资质达标差距清单",重点补位智能建造人才(建议引入AI监理系统工程师)

2. 业绩策划:优先承接EPC+智能建造试点项目,积累装配式建筑、智慧工地等业绩

3. 数字基建:部署监理专用数字孪生平台,实现质量、安全、进度数据实时上传

4. 政策申报:关注"专精特新"监理企业认定,可享受资质升级绿色通道(2025年地方财政最高补贴500万元)

结语

监理资质不仅是企业市场准入的"通行证",更是智能建造时代的"能力身份证"。在资质改革与行业升级的交汇点,企业需以资质升级为契机,将数字化转型深度融入业务链条,方能在2025年智能建造赛道上抢占先机。